非結核性抗酸菌症に対する呼吸器診療

非結核性抗酸菌症とは?

肺NTM症とは、非結核性抗酸菌(nontuberculous mycobacteria:NTM)を原因菌として発症する呼吸器感染症です。

NTMは、自然環境中の水系・土壌中や家畜などの動物の体内、水道・貯水槽などの給水システムなどに広く生息しており、菌を含んだ埃や水滴を吸入することにより感染すると推定されています。

NTMは、結核菌と異なり、他人に感染することはありません。

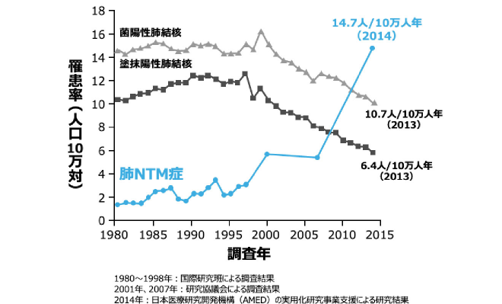

2014年の全国調査における肺NTM症罹患率は肺結核を上回る14.7人/10万人年と報告されており、2007年と比較すると、約2.6倍に増加しました。(図はインスメッド合同会社 NTM naviより引用)

どんな経過をたどるの?

NTMは、国内でも20菌種を超える感染症が報告されていますが、そのうち7〜8割ぐらいはMAC (Mycobacterium-avium complex) と呼ばれる菌で占められています。

肺NTM症は、進行すると、肺が破壊され、肺機能障害が進行します。血痰や咳嗽等の呼吸器症状や呼吸不全による息切れ、呼吸困難を呈します。また進行に伴い、他の細菌性肺炎を繰り返すようになります。

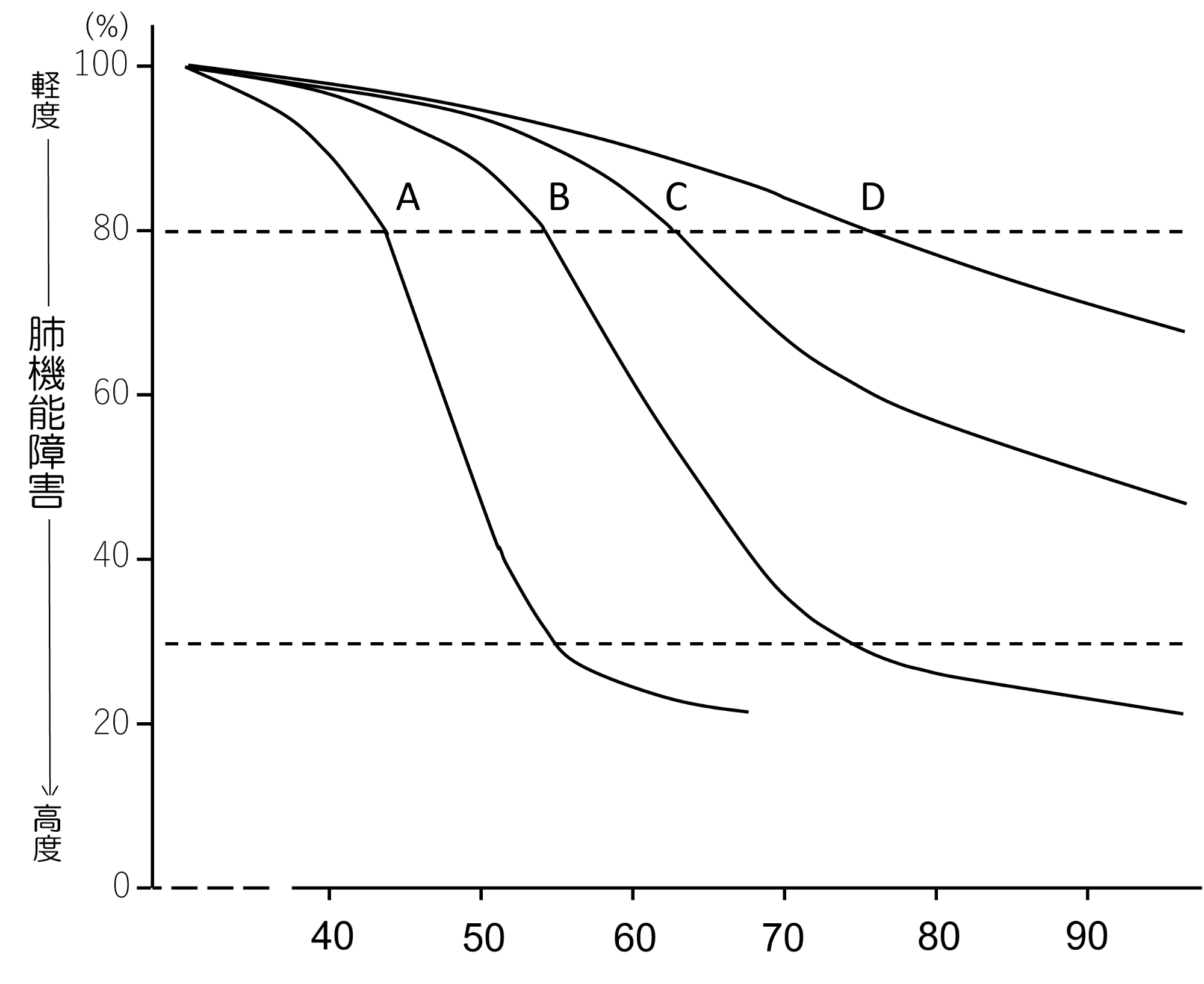

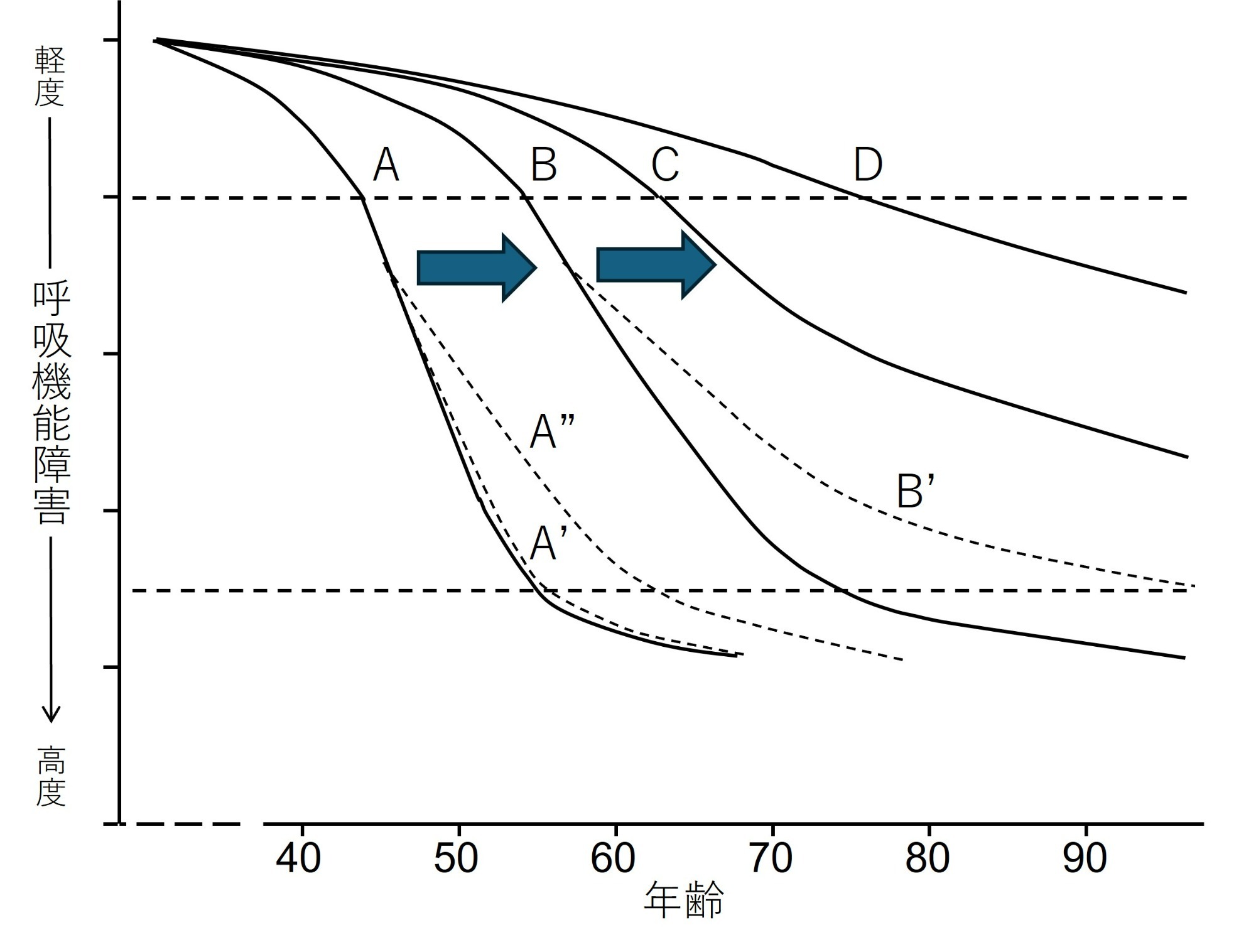

その進行の程度は個人差が大きく、健診の胸部X線検査で偶然に異常影を指摘され、その後進行しない例(右図D)もいれば、様々な治療を行っても急速に進行する例(右図A)まで様々です。

肺NTM症の進行は、免疫機能の低下した際に急速に進行する傾向があり、抗がん剤治療等を使用されている方は注意が必要です。

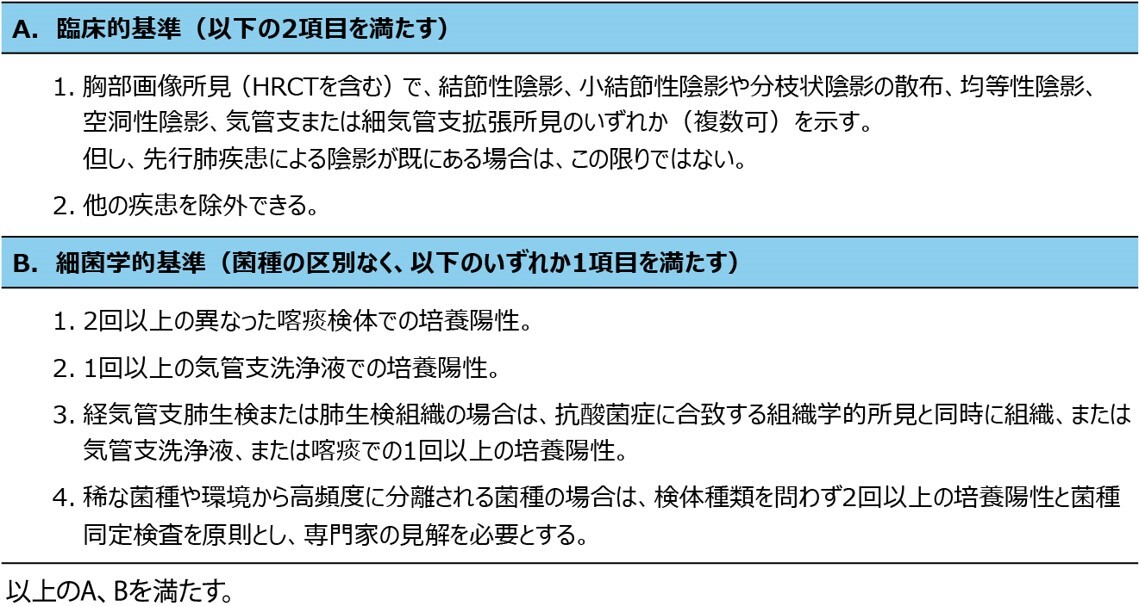

どうやって診断するの?

NTM症の診断は、右図の通り、①胸部画像所見でNTMに合致する所見が認められ、②他の疾患が除外され、③培養検査でNTM陽性(喀痰であれば2回以上、気管支洗浄液であれば1回以上)であることが求められます。

NTMは環境中に広く存在しているため、感染症の原因菌でなくても検出されることがあります。このため、喀痰培養検査を用いる場合には、1回陽性となっただけでは、確定診断には至らないのです。

疑った場合、気管支鏡検査を行う必要がありますが、高齢の方では負担が大きく、気管支鏡でも菌の検出が困難なことも多くあります。

最近では、血液検査で肺MAC症の補助診断が可能となり、キャピリアMAC抗体ELISAという抗体価を採取します。

どうやって治療するの?

肺NTM症と診断された患者さんを診察する場合、右図のAからDのいずれの経過をたどるかを考え、治療の適応があるかを検討します。

肺NTM症は、複数の抗生物質を長期間内服します。治療の副作用も無視できない他、内服を続けていると効かなくなってしまうこともあるため(耐性菌)、いかに肺の破壊の進行を遅らせるか、適切なタイミングを見極めることが重要です。

右図の通り、急速に進行するAのような症例では、早期に治療を開始する必要がありますが、ほとんど進行しないDのような症例では、治療を行うことによるデメリット(副作用)が問題となります。

日常診療では、目の前の患者さんがいずれの経過をたどるかを見極め、いかに肺の破壊進行を抑制するか(Aの経過をBにする、Bの経過をCやDにする)が重要となります。

肺MAC症の治療薬には、どんな種類があるの?

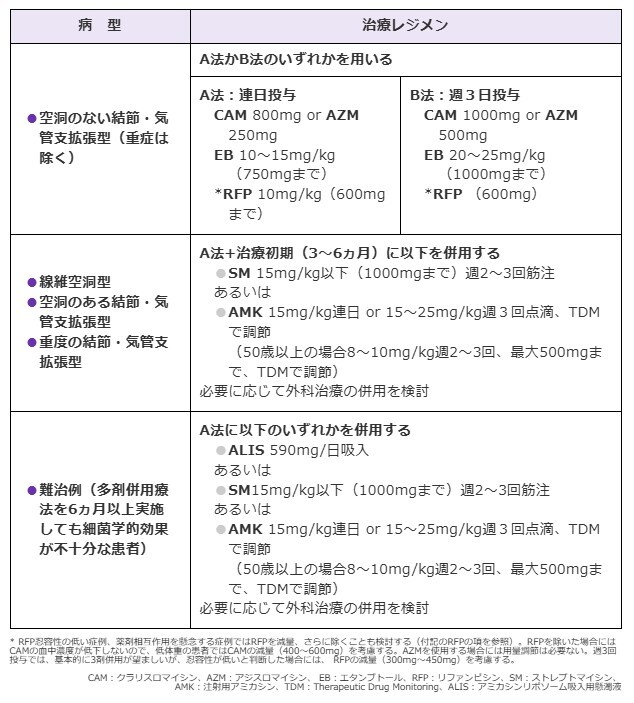

右図は肺MAC症の薬物療法の内容です。

従来より、クラリスロマイシン(CAM)、リファンピシン(RFP)、エタンブトール(EB)の3剤で治療されてきました。

一方、最近では、キードラックのCAMをRFPが不活化させて血中濃度を低下させる問題が指摘されています(AJRCCM 2012; 186: 559-65)。

さらにRFPを除いたCAMとEBの2剤投与が、3剤投与と同等かそれ以上の診療効果を上げる可能性が報告されています(Ann Am Thorac Soc. 2014; 11:23-9)。

これらの背景から、現在、当院では標準治療での副作用等が懸念される方には、CAMとEBの2剤で治療を行う方針としております。

一方、前述の通り、上図のAやBのような症例は、画像所見で空洞性病変や重度の結節・気管支拡張があることも多く、このような症例では点滴や注射による治療を追加します。

また最近では、難治性の症例を対象に、アミカシンリボソーム吸入用懸濁液による治療が可能となりました。

アリケイスとは?

アリケイス®は、アミカシンをリポソーム粒子に封入した吸入用懸濁液剤です。

適応症は、肺MAC症でかつ、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者に限定することとされています。

通常、成人にはアミカシンとして590mgを1日1回、専用のラミラ®ネブライザシステムを用いて吸入投与します。

副作用としては、発声障害(44.4%)、咳嗽(33.2%)、呼吸困難(17.0%)、喀血(11.2%)等があげれます。

MAC以外の肺NTM症

MAC症の次に多いNTM症に、Mycobacterium kansasiiによる肺カンザシ症があげられます(約4%)。治療は、結核治療と同様にEB、RFP、イソニアジド(INH)で治療します。

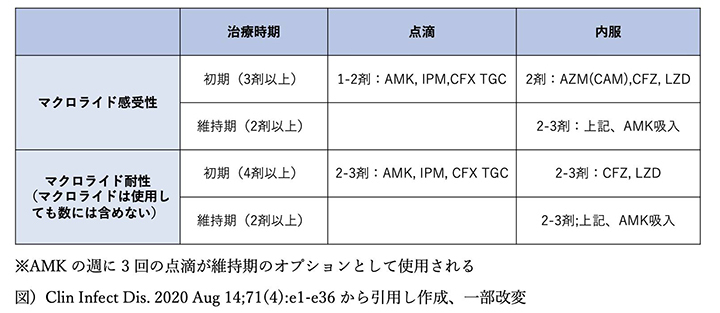

次に多いNTMは、Mycobacterium abscessusによる肺アブセッサス症です(約3%)。肺アブセッサス症は難治性で、右図の通り、アミカシンとイミペネムシラスタチンによる点滴加療と経口抗菌薬であるAZM、CFZ、LZDの中から3剤を選択した強化療法で治療を導入し、その後、CAMやキノロン系抗生物質をできるだけ長期間投与します。 難治性であるため 外科的切除も検討します。

当院での肺NTM診療

当院院長の安藤は、呼吸器内科医として、肺NTM症の診療が豊富です。

当院では、外来での治療導入・経過観察の他、訪問診療を行っており、在宅でのアリケイス導入も行っております。

お気軽にご相談ください。

<学会報告>

・本作あづみ、安藤克利. 在宅において脱感作療法により治療介入可能となった非定型抗酸菌症の一例. 第5回日本在宅医療連合学会大会(2023/6/24)

クリニック案内

| 医療機関名 |

|---|

| 医療法人社団よるり会 |

| 理事長 |

| 安藤 克利 |

| 住所 |

| 〒153-0061 東京都目黒区中目黒4-5-1エースビル2階 ※東急バス目黒警察署停留所すぐ ※お気軽にご来院ください。 |

| 目黒ケイホームクリニック(診療所) |

| TEL:03-5722-5500 FAX:03-5722-5501 |

| よるりケアプランセンター中目黒 (居宅介護支援事業所) |

| TEL:03-5722-5561 FAX:03-5722-5562 |